Mendefinisikan Ulang Garis Kemiskinan

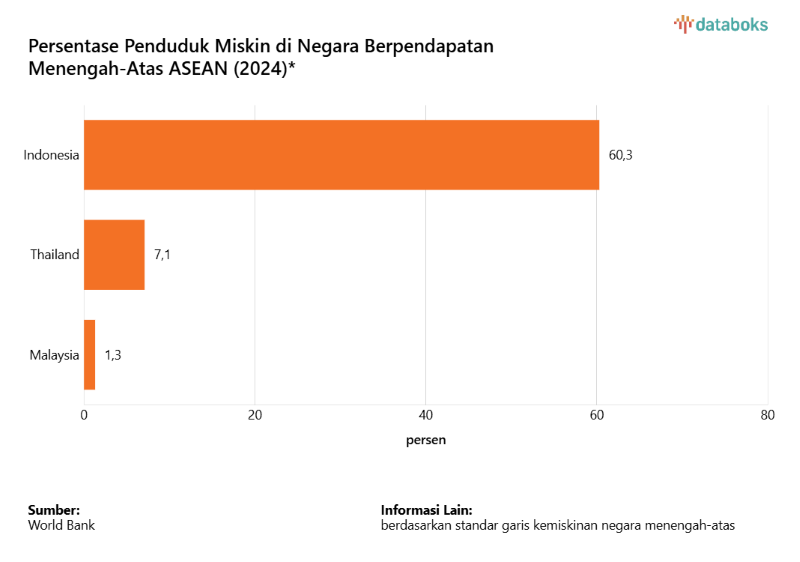

Dalam satu bulan terakhir, publik ramai membahas perbedaan angka kemiskinan yang dirilis oleh pemerintah dan Bank Dunia. Pemerintah mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,57%, sedangkan angka Bank Dunia mencapai 60,3%. Perbedaan ini sebenarnya dapat dijelaskan secara praktis, karena perbedaan dalam definisi garis kemiskinan.

Sesuai dengan informasi dari situs resmi BPS, pemerintah Indonesia menggunakan garis kemiskinan Rp 615.763 per kapita per bulan dan Rp 566.655 per kapita per bulan, untuk perkotaan dan perdesaan. Pemerintah juga menetapkan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan di tiap provinsi.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$ 6,85 per kapita per hari, berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) tahun 2017. Mengacu pada klarifikasi dari BPS, nilai tukar US$ 1 PPP setara dengan Rp 5.993.

Dengan perhitungan tersebut, garis kemiskinan versi Bank Dunia untuk Indonesia adalah sebesar Rp 41.052 per kapita per hari, atau sekitar Rp 1.231.560 per kapita per bulan. Artinya, garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia sekitar 2,3 hingga 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan nasional.

Melihat Kemiskinan dengan Berbagai Pendekatan

Dalam literatur akademik, kita dapat menemukan beragam definisi kemiskinan, baik yang menggunakan pendekatan moneter maupun non-moneter.

Pendekatan pertama adalah pendekatan moneter, yaitu dengan mengukur kemiskinan berdasarkan variabel pendapatan atau pengeluaran. Salah satu konsep yang cukup umum digunakan dalam pendekatan moneter adalah garis kemiskinan absolut (absolute poverty line). Garis ini menjadi ambang batas yang dianggap mencukupi untuk kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.

Selain absolute poverty line, konsep lainnya adalah kemiskinan relatif (relative poverty line). Negara-negara Eropa dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) banyak yang menggunakan pendekatan ini. Konsep ini merefleksikan pendekatan untuk mengukur inklusi sosial (social inclusion) dan kesetaraan kesempatan (equality of opportunity). Sebagai contoh, OECD mendefinisikan garis kemiskinan sebesar 50% dari median pendapatan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan non-moneter. Amartya Sen dalam buku “Development as Freedom (1999)”, menulis bahwa "Kemiskinan secara masuk akal dapat dipahami sebagai kekurangan dalam kapabilitas.”

Konsep capability approach digunakan untuk memahami kondisi kemiskinan. Dengan konsep ini, kemiskinan tidak hanya dari aspek pendapatan (atau pengeluaran), tetapi juga dari berbagai dimensi penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan, standar hidup, perumahan, dan sebagainya.

Salah satu ukuran kemiskinan multidimensi yang paling dikenal adalah Global Multidimensional Poverty Index (MPI), yang dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) bersama UNDP.

Tiap pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam kondisi ini, tiap pendekatan sebenarnya bisa melengkapi satu sama lain.

Rekonstruksi Dasar Pemikiran

Menurut penulis, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mendefinisikan ulang garis kemiskinan, setidaknya karena tiga alasan utama.

Pertama, apakah komoditas yang digunakan untuk menyusun garis kemiskinan masih relevan saat ini? Pemerintah menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan “Profil Kemiskinan di Indonesia, edisi September 2024”, komoditas makanan memberikan kontribusi besar, 74% di perkotaan dan 76% di perdesaan.

Secara rinci, terdapat 52 jenis komoditas makanan yang digunakan. Sementara itu, untuk komoditas non-makanan, jumlahnya mencapai 51 jenis di wilayah perkotaan dan 47 jenis di wilayah perdesaan.

Pendekatan ini tentu bukan tanpa kritik. Smeru Institute, dalam salah satu publikasinya, menemukan bahwa berdasarkan pengeluaran 40% rumah tangga termiskin di Indonesia di tahun 2021, terlihat proporsi pengeluaran untuk non-makanan ternyata cukup signifikan, mencapai sekitar 40%.

Dalam kritiknya, Smeru Institute menyoroti komposisi perhitungan garis kemiskinan hampir tidak mengalami perubahan sejak 1998. Salah satu contohnya adalah belum dimasukkannya konsumsi makanan jadi (prepared food) ke perhitungan, padahal kontribusinya bisa mencapai hingga 25% dari total pengeluaran.

Kritik tersebut cukup masuk akal, mengingat dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.

Kebutuhan seperti pulsa internet untuk telepon seluler, makanan siap saji (prepared food), layanan transportasi daring, hingga belanja barang secara online kini menjadi bagian dari pengeluaran rutin, termasuk di kalangan rumah tangga miskin.

Karena itu, pembaruan jenis komoditas dan pembobotan menjadi penting agar perhitungan garis kemiskinan dapat lebih mencerminkan kebutuhan saat ini.

Kedua, naikkan standar untuk bekerja lebih keras dan membandingkan dengan negara-negara lain yang setara. Logika dari Bank Dunia yang membagi beberapa garis kemiskinan berdasarkan tingkat ekonomi sebenarnya sangat masuk akal. Selain batas US$ 2,15 per kapita per hari (2017 PPP), Bank Dunia juga menetapkan standar tambahan untuk negara yang lebih maju.

Sebagai contoh, untuk negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle-income countries), digunakan batas sebesar US$ 3,65, sementara untuk negara berpenghasilan menengah atas (upper middle-income countries), seperti Indonesia, digunakan batas sebesar US$ 6,85.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menaikkan batas kebutuhan minimum. Tidak perlu malu dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi karena standar lebih tinggi.

Sebagai ilustrasi, soal ujian untuk siswa SD tentu berbeda dengan soal ujian untuk siswa SMP. Ilustrasi lain, ketika seorang karyawan mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi, tentu target yang diberikan (key performance indicator/KPI) juga naik.

Dengan meningkatkan standar kemiskinan, diharapkan kebijakan yang dirancang lebih berpihak pada masyarakat yang lebih luas. Ini bukan hanya soal angka. Namun bagaimana kita memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terasa lebih inklusif.

Ketiga, penting bagi kita untuk bersikap terbuka terhadap perubahan. Selama ini, kita sering didorong untuk mengejar visi besar Indonesia Emas 2045. Namun, pertanyaannya: mengapa standar garis kemiskinan belum ikut diperbarui?

Kita bisa belajar dari Malaysia, salah satu negara yang diproyeksikan menjadi negara maju dalam waktu dekat. Pada tahun 2020, pemerintah Malaysia secara signifikan menaikkan garis kemiskinan nasional, dari RM 980 menjadi RM 2.208, atau meningkat lebih dari 2,2 kali lipat.

Langkah tersebut membawa dampak besar terutama cara pandang terhadap kemiskinan. Komoditas non-makanan seperti perumahan, transportasi, dan kesehatan mulai memperoleh porsi yang lebih besar dalam perhitungan garis kemiskinan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga menjadi pertimbangan utama dalam merevisi komoditas yang digunakan.

Salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketika mencapai persentase kemiskinan yang rendah, kita merasa bahwa masalah sudah selesai. Padahal, masalah tersebut masih ada namun tertutupi hanya oleh “definisi sempit” yang tidak berkembang.

Sebagai penutup, momen ini menjadi waktu tepat untuk refleksi. Pemerintah bisa mengundang berbagai pemangku kepentingan dan pakar untuk duduk bersama membahas hal ini.

Opsi lainnya adalah mempublikasikan secara rutin hasil estimasi berdasarkan beragam definisi kemiskinan. Hal ini akan membuka ruang diskursus dan pencerdasan untuk publik, daripada hanya terbungkus oleh satu definisi yang kaku dan memenjarakan pikiran kita.

Catatan Redaksi:

Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.