Presiden Prabowo Subianto mematok target energi terbarukanyyang ambisius saat berkunjung ke Brasil beberapa hari lalu. Di Istana Kepresidenan Planalto di Brasilia, Prabowo Presiden menyebut Indonesia akan memiliki 100% energi terbarukan pada 2035.

“Targetnya tentu saja 2040, tetapi para ahli saya mengatakan bahwa kami dapat mencapainya jauh lebih cepat,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (9/7).

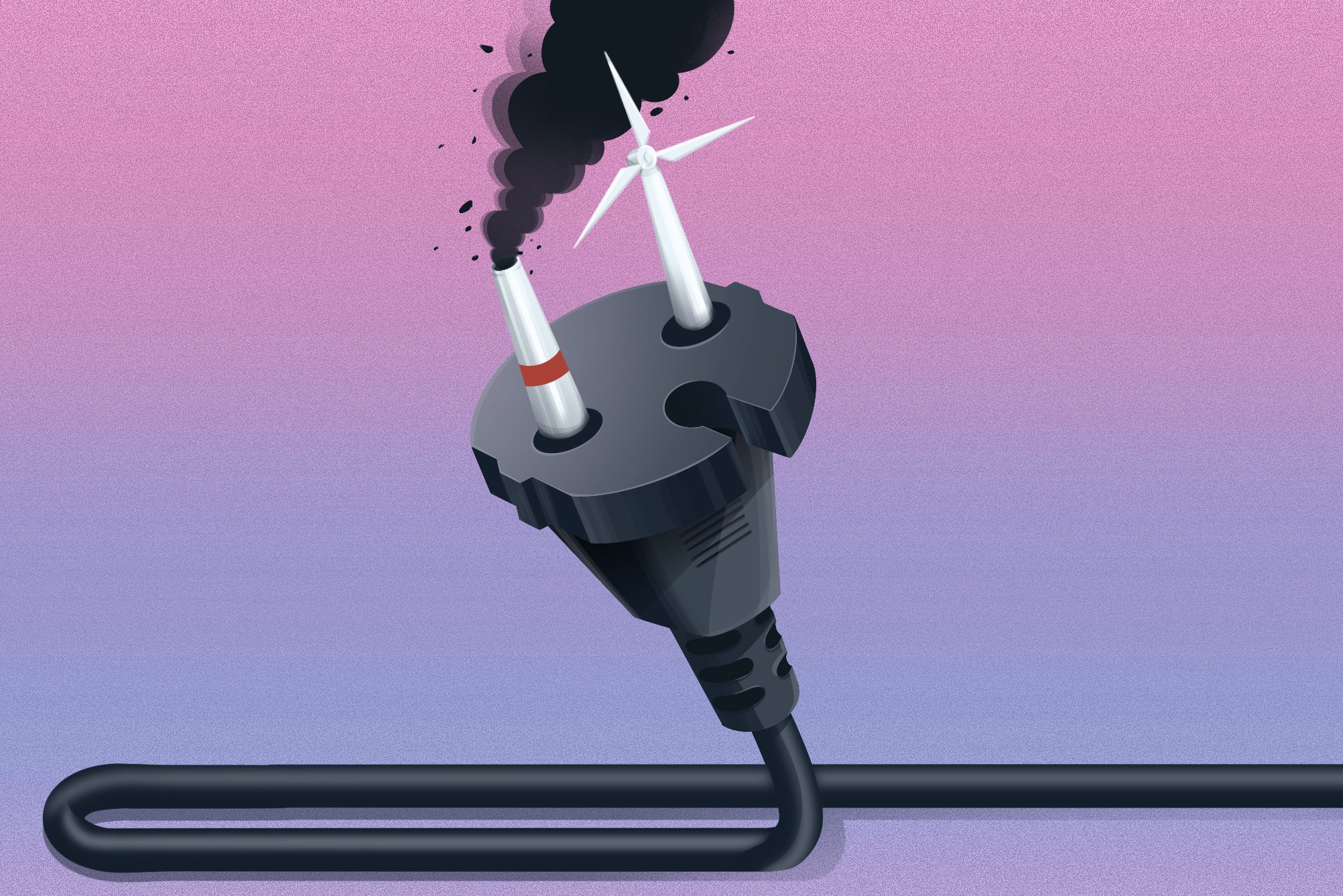

Presiden boleh saja memasang target bauran energi terbarukan yang ambisius. Namun, jika menilik Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 yang dirilis PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), ada ketidaksesuaian antara ambisi presiden dengan isi dokumen tersebut.

RUPTL baru ini menyebut bauran EBT di 2034 hanya sekitar 34% atau bertambah dari hanya 14% di 2024. Hingga 15 tahun ke depan, pemerintah berencana menambah 69,5 gigawatt (GW) energi terbarukan yang terdiri dari 42,6 GW pembangkit EBT dan 10,GW storage. Tenaga surya dan angin mendominasi penambahan kapasitas pembangkit EBT, dengan masing-masing sebesar 17,1 GW dan 11,7 GW. Di sisi lain, RUPTL ini juga masih memasukkan sekitar 16,6 GW energi fosil seperti gas dan batu bara.

Policy Strategist Yayasan Cerah Wicaksono Gitawan menilai keberadaan pembangkit kotor sebesar 16,6 GW akan menghambat target net zero Indonesia. Selama ini, batu bara dan terutama gas memang masih dianggap sebagai energi transisi. Artinya, energi fosil dimanfaatkan sementara waktu sampai pembangkit EBT siap beroperasi.

Wicak menyoroti hal ini akan menjadi jebakan baru dalam proses transisi energi. Pasalnya, jika PLN masih memasukkan energi fosil di RUPTL, kemungkinan besar pembangkit tersebut masih dalam tahap perancangan alias belum dibangun.

“Pembangkit batu bara atau minyak itu usianya sekitar 30-40 tahun. Artinya kalau baru beroperasi di 2030, maka harus menunggu hingga 2070 sampai kita betul-betul bebas dari energi fosil,” katanya kepada Katadata.

Terkait persoalan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berargumen konsensus global saat ini sudah bergeser, yang bahkan diinisiasi oleh negara-negara yang mendorong Kesepakatan Paris.

“Amerika saja sudah keluar, kok,” kata Bahlil, Juni silam.

Bahlil juga menganggap batu bara sebagai alternatif untuk menjawab tantangan utama pembangkit EBT, yakni intermiten. Bahli beralasan kinerja pembangkit EBT tidak maksimal saat malam hari sehingga masih membutuhkan energi fosil. Ia juga menyebut batu bara sebagai ‘energi pancingan’.

“Batu bara itu untuk memancing, makanya terjadi penggabungan dengan baterai sebagai sumber energi,” ujarnya.

Selain keberadaan energi fosil di RUPTL, persoalan lain yang mengganjal adalah pembangunan pembangkit EBT yang sebagian besar baru akan dilakukan setelah 2030. Wicaksono dari Yayasan Cerah menyebut strategi ini berisiko dengan beberapa alasan. Pertama, Indonesia akan kesulitan memenuhi target Just Energy Transition Partnership (JETP)–program pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar–yang mensyaratkan penambahan 56 GW energi terbarukan sebelum 2030.

Alasan kedua, jika berganti pemerintahan ada kemungkinan kebijakan energi nasional juga akan berubah. Apalagi RUPTL ini akan dimotori oleh PLN yang bisa saja berganti manajemen dalam beberapa tahun ke depan. Wicak khawatir penambahan kapasitas EBT yang diprioritaskan setelah 2030 bisa jadi justru tidak terealisasi.

Tantangan pendanaan

Persoalan implementasi memang bisa jadi batu sandungan. Apalagi jika berkaca pada dokumen RUPTL 2021-2030, masalah ini terbukti tantangan serius. Dokumen lawas ini sejatinya menargetkan 10 GW pembangkit EBT yang akan dilelang. Namun, hanya 1,6 GW yang berhasil direalisasikan hingga 2024.

Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai persoalan pendanaan semakin krusial di RUPTL terbaru ini karena masih mengakomodasi kepentingan energi fosil. Bhima menjelaskan RUPTL semacam ini akan membuat investor EBT kebingungan karena ia menilai pemerintah tidak memiliki rencana ambisius dalam transisi energi. Ia mencontohkan banyak pihak berencana membangun industri komponen panel surya lokal, tetapi menghadapi kenyataan bahwa pemerintah justru masih berkutat pada instalasi pembangkit batu bara.

“Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” katanya.

Kepastian investasi dan insentif regulasi rasanya akan menjadi poin krusial keberhasilan RUPTL 2025-2034. Demi membangun 69,5 GW pembangkit EBT dan storage, dibutuhkan sekitar Rp2.134 triliun. Ini setara dengan 64% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp3.325 triliun.

Dengan kebutuhan pendanaan sebesar itu, peran sektor swasta menjadi sangat krusial. Pasalnya, PLN menyebut hanya akan menggelontorkan Rp568 triliun untuk 20,3 GW energi terbarukan. Adapun sisa kebutuhan investasi sebesar Rp1.556 triliun untuk 49,1 GW sisanya akan dipenuhi oleh sektor privat melalui skema Independent Power Producer (IPP). Artinya, pemerintah harus merayu investor swasta untuk memenuhi 73% kebutuhan investasi.

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan ini, Yayasan Sustain menawarkan beberapa opsi. Salah satunya adalah penambahan pungutan produksi batu bara. Direktur Yayasan Sustain Tata Mustasya menyebut metode ini bisa menyediakan hingga Rp676 triliun untuk pembiayaan 10 tahun RUPTL.

Metode lainnya adalah dengan memanfaat pendanaan dari Cina. Tata menyebut selama periode 2013-2022, Cina telah membiayai proyek-proyek hijau di negara berkembang dengan kontribusi sekitar 6,1% dari total pembiayaan. “Indonesia adalah penerima dana terbesar dalam skema Belt and Road Initiative [BRI] milik Cina,” katanya.

Selama periode 2006-2022, investasi Cina di Indonesia mencapai sekitar US$35 miliar, di mana seperempat di antaranya dialokasikan di sektor energi. Sayangnya, sekitar 86% dari investasi tersebut disalurkan untuk energi fosil. Yayasan Sustain menghitung penyaluran pembiayaan bilateral dari Cina berpotensi menghasilkan sekitar Rp144 triliun.

“Dari penambahan pungutan pajak batu bara dan pendanaan Cina di sektor energi, perhitungan paling konservatif bisa menyumbang hingga Rp 819,6 triliun,” ujar Tata.

Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) yang dirilis pada Juli 2024 juga menegaskan betapa krusialnya masalah pendanaan. Laporan itu menyebut investasi EBT di Indonesia stagnan dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2023 misalnya, Indonesia hanya menarik US$1,5 miliar investasi yang menghasilkan 574 megawatt (MW) energi terbarukan.

“Ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari sisi pendanaan, dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” tulis Mutya Yustika, Energy Finance Specialist IEEFA, dalam laporan tersebut.

Vietnam misalnya, berhasil membangun 13 GW pembangkit tenaga surya dan 6,4 GW pembangkit tenaga angin pada periode tersebut. Salah satu isu krusial yang menghambat minat investor adalah kewajiban untuk bermitra dengan PLN dan anak usahanya, di mana perusahaan negara tersebut memegang 51% kepemilikan saham.

“Kepemilikan bersama ekuitas ini menghambat minat investor swasta karena PLN menjadi pemilik de facto setiap proyek,’ kata Mutya.