Perhutanan Sosial Terintegrasi:

Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Perhutanan sosial terintegrasi melalui skema Integrated Area Development (IAD) menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan.

Pembangunan wilayah terpadu atau Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial merupakan pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya hutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Melalui perhutanan sosial, masyarakat diberikan kesempatan terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam, yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan.

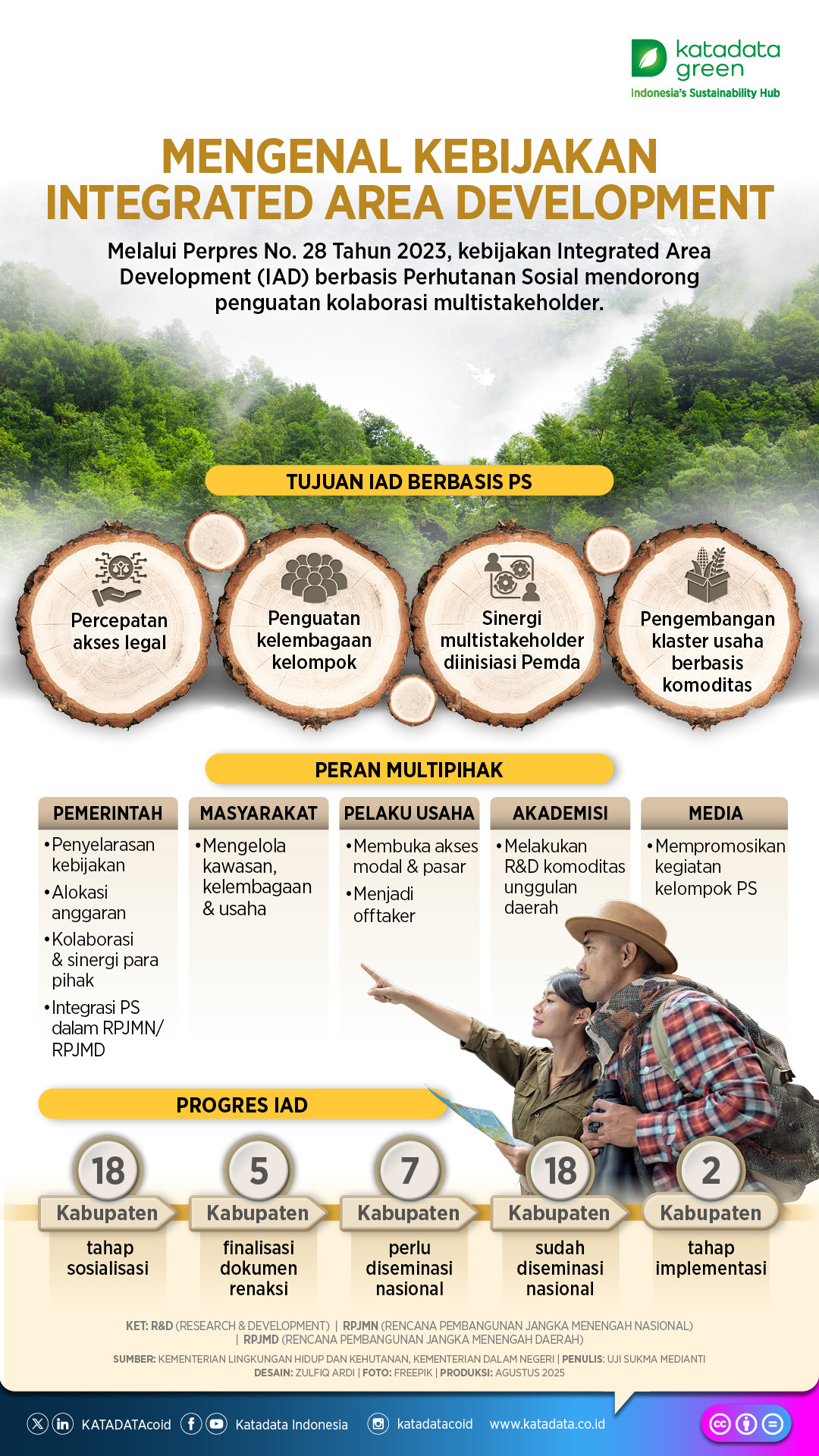

Payung hukum IAD adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi ini mengatur tentang pembentukan dan pengembangan IAD.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, menyatakan IAD memiliki peran strategis untuk mempercepat capaian perhutanan sosial. Model ini mampu mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan secara terpadu di tingkat tapak.

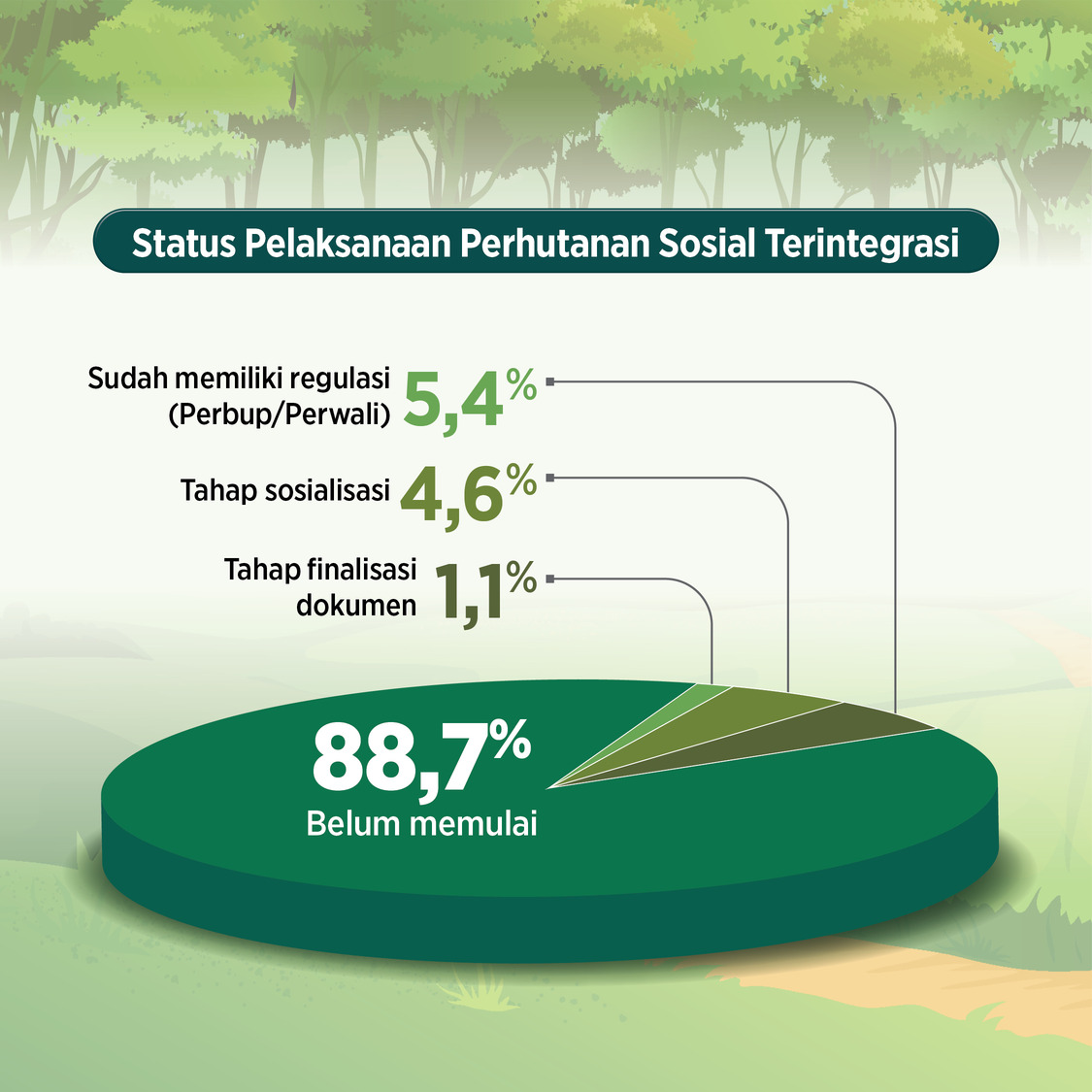

Sebelumnya, Kemenhut melalui rilis pers (21/8) menyatakan distribusi akses kelola perhutanan sosial telah mencapai 8,32 juta hektare yang melibatkan 1,42 juta kepala keluarga, serta 15 ribu KUPS. Pemerintah membidik target perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektare pada 2030.

IAD dapat berjalan optimal jika mampu menjadi platform pembangunan bersama lintas sektor, kata Enik. Di tingkat pusat, Kementerian Kehutanan telah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pariwisata.

Pun dalam pelaksanaan di daerah, IAD merupakan kolaborasi pemerintah daerah dengan Bappeda. Pemerintah daerah menyusun dan meneken rencana aksi, misalnya, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun Bappeda berperan dalam implementasi kebijakan dan monitoring pelaksanaan IAD. Pada implementasinya, Bappeda bisa mengintegrasikan pelaksanaan IAD dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti organisasi perangkat daerah, kementerian, akademisi, masyarakat, dan LSM.

Akan tetapi, masalah IAD bukan perencanaan. Penerapan di lapangan menghadirkan sejumlah tantangan. Kementerian Kehutanan lantas menyebutkan empat tantangan implementasi model ini.

Perkara tata ruang bisa jadi contoh. Menurut Enik, sering terjadi ketidaksinkronan antara rencana IAD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Itu pada gilirannya menghambat legalitas IAD.

Tantangan lain datang dari konflik tenurial, baik antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Perkara lain seperti kelembagaan yang belum kuat turut membatasi kemampuan masyarakat dalam mengelola program secara berkelanjutan.

Terakhir, pembiayaan juga menjadi masalah yang sering muncul seiring keterbatasan akses terhadap sumber dana, serta belum optimalnya peran mitra usaha.

Kemenhut menyatakan telah merilis sejumlah langkah antisipasi untuk berbagai permasalahan tersebut. Misalnya, langkah sinkronisasi perencanaan lintas sektor. Lalu, penguatan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Ada pula pembukaan akses pembiayaan melalui skema kemitraan, di antaranya pembentukan BUMDes atau koperasi, dan pemanfaatan dana pemerintah maupun swasta. "Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mengurai hambatan dan memastikan IAD berjalan efektif di lapangan," ujarnya.

Dari tubuh pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri turut mendukung pelaksanaan IAD di daerah, meski bukan pada ranah teknis. Dalam kata-kata Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian, setiap tahun Kemendagri menyusun pedoman bagi pemerintah daerah untuk membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Lantas, Kemendagri mendorong daerah untuk memasukkan nomenklatur IAD ke dalam dokumen tersebut, kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah itu.

Edison menyatakan kementeriannya mendukung pelaksanaan IAD sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan ini memiliki beberapa peran strategis, di antaranya menjaga fungsi hutan, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat membantu komitmen mengurangi perubahan iklim.

Rekomendasi Penguatan IAD

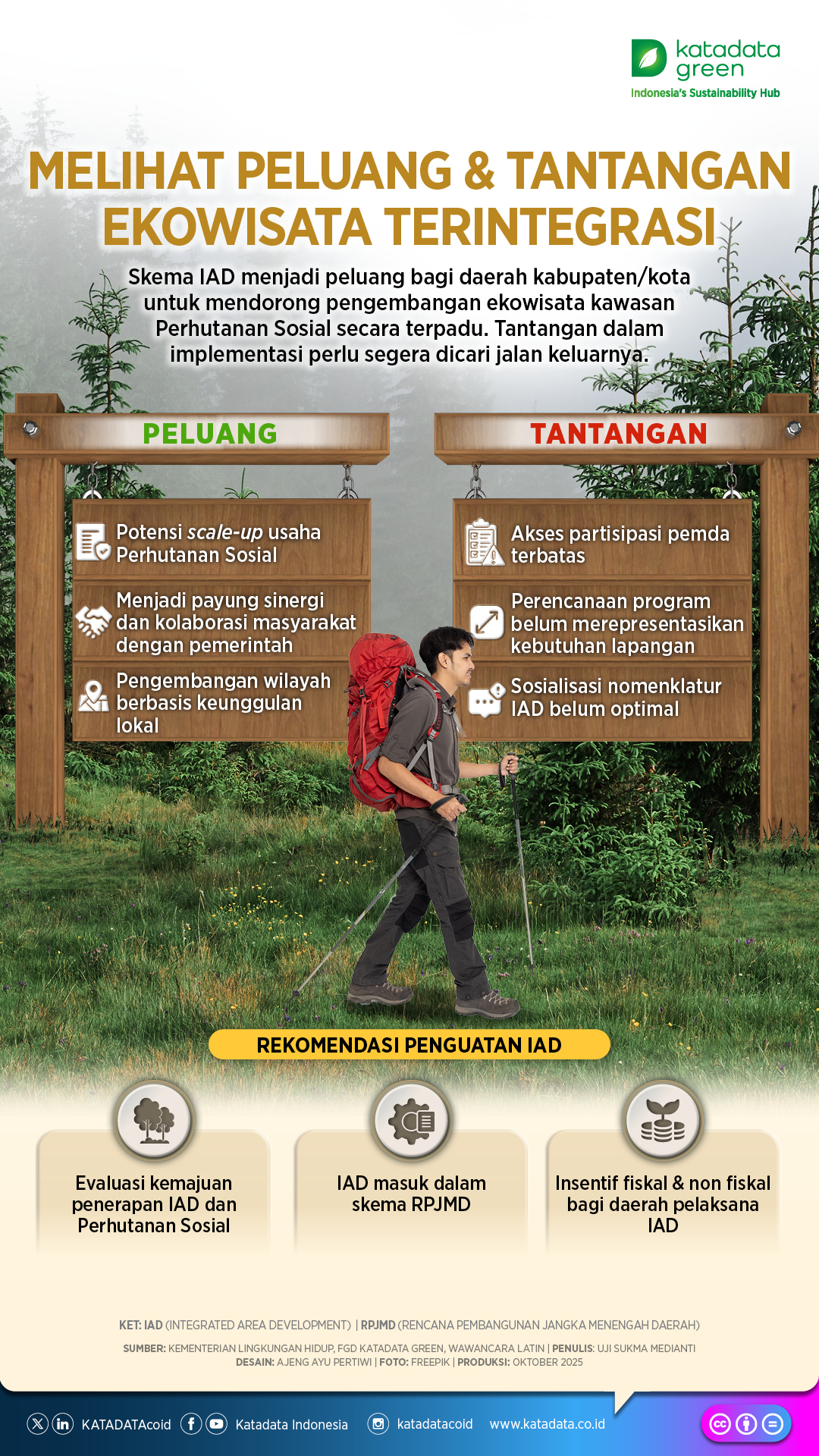

Dalam wawancara dengan Katadata, Direktur Eksekutif Lembaga Alam Tropika (LATIN), Thomas Oni Veriasa, menyampaikan sejumlah rekomendasi penguatan IAD. Menurutnya, prinsip utama pelaksanaan kebijakan ini adalah inklusif, partisipatif, dan komprehensif.

Alih-alih diterapkan secara top-down dari pusat ke daerah, implementasi IAD mesti berlandaskan asas desentralisasi: berangkat dari inisiatif masyarakat.

Thomas memberikan rekomendasi bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, maka perlu perencanaan multi stakeholder secara menyeluruh. Di dalam kajian awal itu terdapat pemetaan tentang ragam potensi, serta pembagian peran dan tanggung jawab antar stakeholder termasuk masyarakat.

Dengan begitu, dokumen perencanaan IAD bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut dia, kendala utama IAD terletak pada belum adanya urgensi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam menerapkan program tersebut. "Misalnya, apa manfaat IAD untuk daerah? Kalau saya mengelola kawasan hutan apa yang bisa saya dapatkan?," ujarnya. Dia memperkirakan bahwa kampanye kebijakan ini belum efektif. Sebab, selama ini sosialisasi IAD terlalu teknokratis. Akibatnya, masyarakat kesulitan memahami esensi kebijakan tersebut.

Thomas tak menampik bahwa model IAD memiliki beragam potensi: peningkatan skala usaha kehutanan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi yang mengedepankan karakter lokal.

Namun, menurut dia, pemerintah pusat bisa menawarkan insentif baik fiskal, termasuk maupun non fiskal untuk mendorong minat daerah dalam melaksanakan IAD. Misalnya, insentif berupa transfer anggaran berbasis ekologi bagi daerah yang berhasil menjaga kelestarian ekosistem hutan.

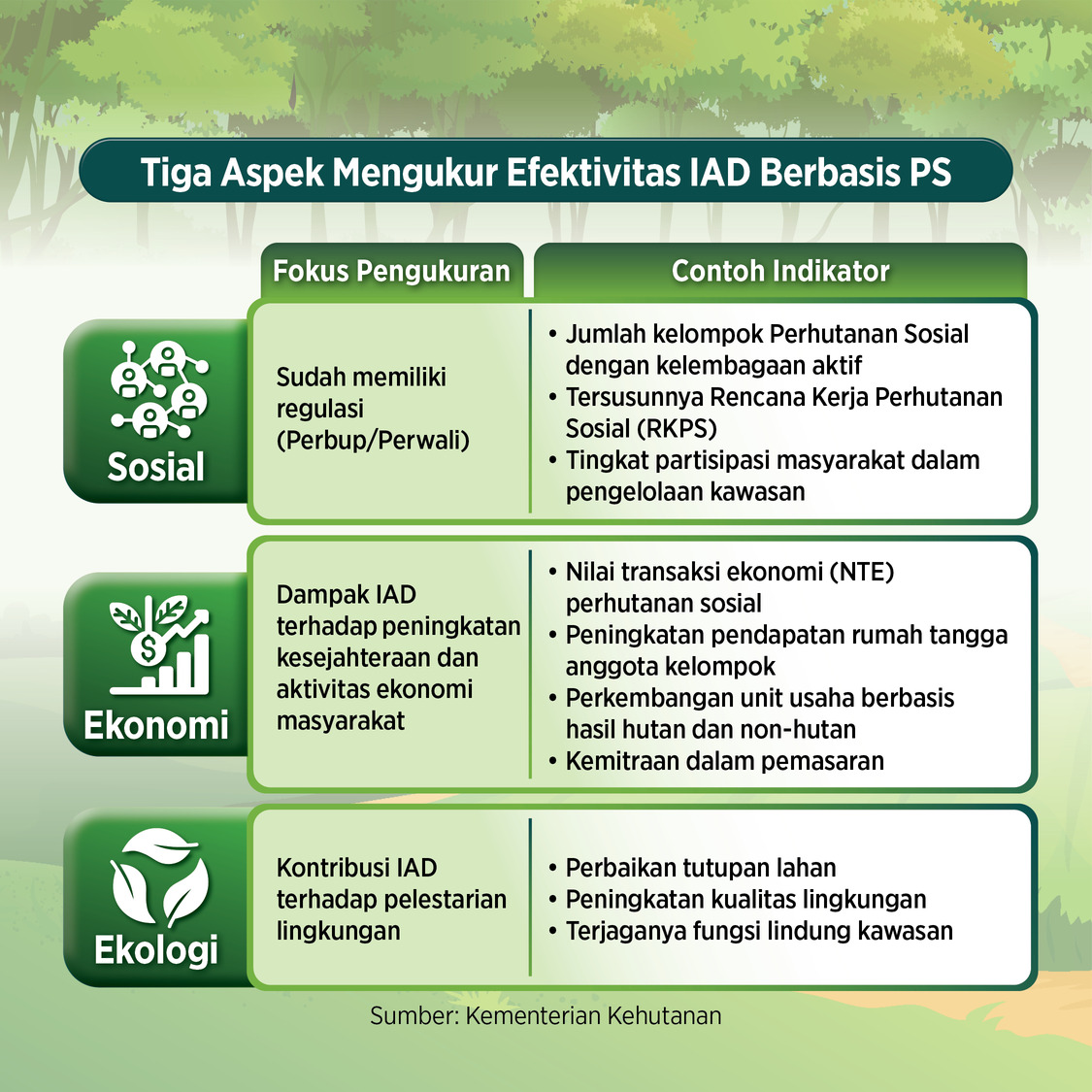

Meski baru sebentar dilaksanakan, LATIN mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan IAD di daerah. Evaluasi tersebut menilai efektivitas IAD tidak hanya dari indikator ekonomi, melainkan indikator lain seperti kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, pelestarian ekosistem, dan lingkungan.

"Kemenhut juga memperhatikan indikator pendukung, seperti jumlah pendamping yang aktif, capaian luas wilayah yang dikelola melalui IAD, serta tingkat integrasi program lintas sektor. Kombinasi indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana IAD mampu mendorong percepatan target perhutanan sosial sekaligus memastikan keberlanjutannya," kata Enik.

Adapun, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan kendala utama pemerintah daerah dalam melaksanakan IAD yakni komitmen yang kuat baik dari kepala daerah maupun DPRD. "Memang teman-teman di daerah ini memerlukan pendampingan sehingga mereka aware soal IAD," ujar Edison.

Dia menambahkan bahwa prioritas program pembangunan, seperti kesehatan dan pendidikan, turut menjadi alasan daerah belum menerapkan IAD.

Perihal evaluasi, Edison menambahkan bahwa kementeriannya tidak menyusun secara gamblang penilaian terhadap pelaksanaan IAD di daerah. Lagi-lagi ini karena Kemendagri bukan pelaksana teknis.

Dalam hal ini, Kemendagri hanya menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan IAD secara umum. "Misalnya berapa banyak uang APBD di kabupaten tertentu untuk IAD? Bisa kita cek. Tapi nanti soal evaluasi teknis ada di Kementerian/Lembaga teknis," katanya.

IAD, Menjaga Hutan dan Menghidupi Masyarakat di Lima Puluh Kota

Adanya IAD tentu memberi harapan baru khususnya bagi masyarakat di daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Skema IAD di Kabupaten Lima Puluh Kota diresmikan pada 25 Februari 2025.

Adapun, fokusnya adalah pada kawasan strategis seperti Nagari Harau dan Nagari Taram, dengan mengembangkan ekowisata partisipatif berbasis hutan dan masyarakat.

Kepala Bidang Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Riko Naldi mengatakan IAD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, melestarikan lingkungan, dan mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Saat ini, terdapat lebih dari 2.900 KK yang terlibat dalam program perhutanan sosial. Salah satu praktik yang sudah berjalan adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kapalo Banda Taram.

KUPS ini mengelola wisata sungai, camping, dan atraksi offroad secara profesional. Mereka mengusung pendekatan quantity to quality tourism untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar hutan.

KUPS Kapalo Banda Taram juga menjalankan sistem subsidi silang antar unit usaha. Yahdi mencontohkan, apabila satu unit usaha sedang kekurangan dana operasional, maka unit usaha lain yang sedang memiliki pendapatan lebih baik bisa meminjamkan dana.

Secara umum, implementasi IAD dan usaha lestari masih memiliki beberapa tantangan. Seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat, maupun pemda sendiri mengenai usaha lestari dan kebijakan IAD.

Di sisi lain, belum ada sistem informasi spasial yang terintegrasi, dan ketergantungan pada skema pendanaan jangka pendek.

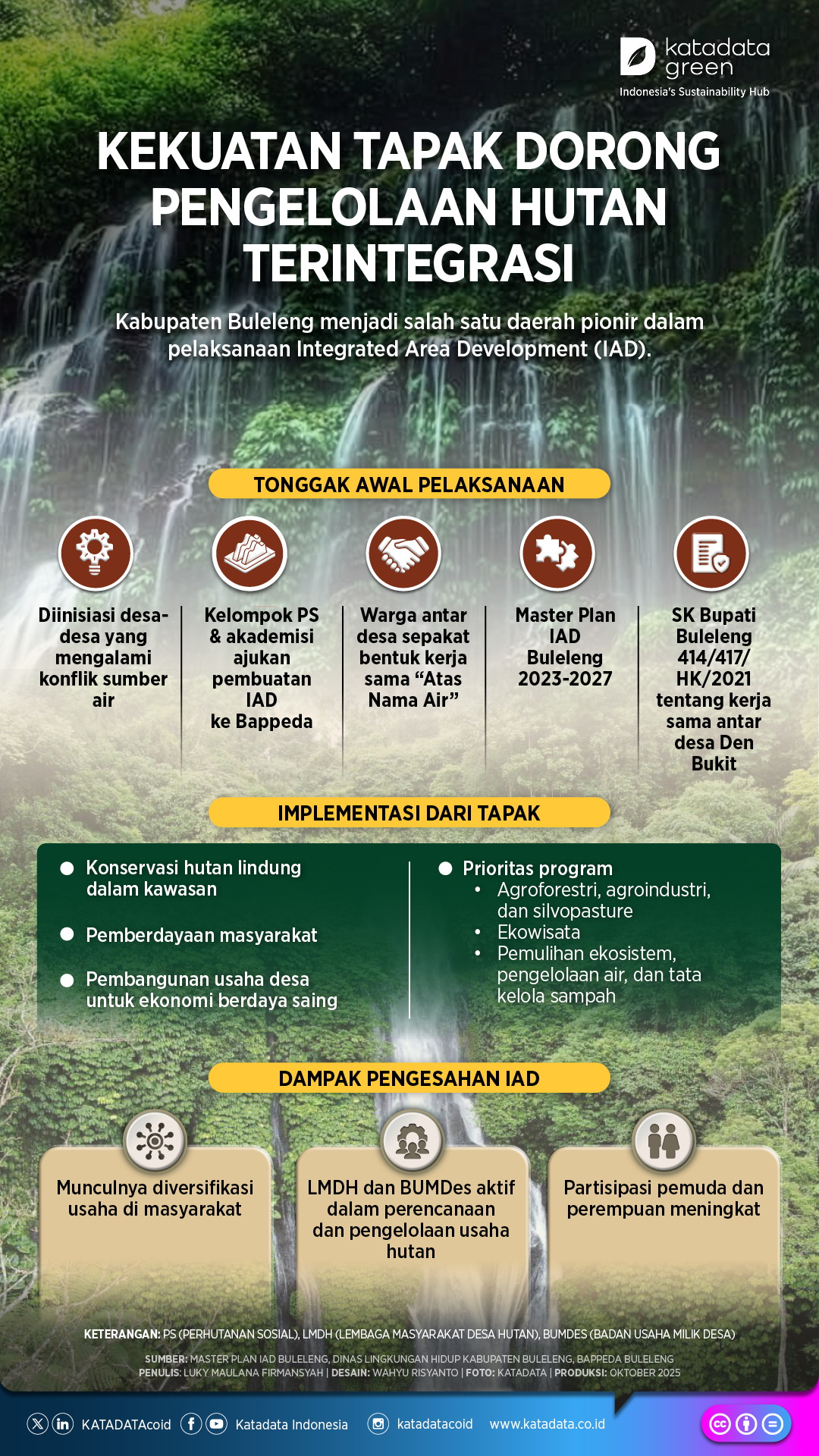

Buleleng: Hutan Jadi Jembatan Ekonomi dan Konservasi

Sementara itu, Kabupaten Buleleng punya cerita menarik soal pengelolaan hutan. Tidak hanya bicara konservasi, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Semua itu diwujudkan lewat pendekatan IAD, sebuah konsep pembangunan yang kini mulai diterapkan di wilayah ini.

Kepada Katadata, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni menuturkan, IAD merupakan jawaban atas tantangan pembangunan di daerah dengan hutan yang begitu luas.

Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng, yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemilihan Buleleng sebagai lokasi pengembangan IAD bukan tanpa alasan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 132.268 hektare, dengan lebih dari 35 ribu hektare diantaranya berupa kawasan hutan.

Dari 129 desa dan 19 kelurahan administratif, 47 desa berbatasan langsung dengan hutan. Artinya, hampir separuh desa berhubungan langsung dengan kawasan hutan, baik sebagai sumber penghidupan, ruang hidup, maupun cadangan sumber daya.

Selain faktor geografis, inisiatif IAD di Buleleng juga lahir dari dinamika sosial. Beberapa desa di kawasan Den Kukit pernah mengalami konflik sumber air. Situasi ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa masalah lingkungan tak bisa diselesaikan secara parsial.

Kolaborasi antardesa kemudian meluas seperti konservasi hutan lindung, usaha bersama yang dikelola desa, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa IAD tidak sekadar perencanaan teknis, tetapi juga strategi membangun solidaritas sosial di antara komunitas desa.

Di sisi ekonomi, masyarakat kini mulai memanfaatkan hutan dengan cara lebih kreatif. Diversifikasi usaha muncul melalui agroforestri kopi, kakao, cengkeh, hingga jagung.

Ekowisata desa berkembang, memanfaatkan daya tarik panorama hutan dan budaya lokal. Produk turunan non-kayu seperti madu, herbal, kerajinan tangan, hingga kain tenun alami juga menjadi sumber pendapatan baru.

"IAD ini semacam jembatan. Hutan tetap terjaga, tapi masyarakat juga dapat manfaat ekonomi," kata Reika.

Di sisi sosial, pelibatan masyarakat menjadi prioritas. Kelompok tani hutan, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), desa adat, hingga subak dilibatkan dalam pengelolaan.

Peningkatan kapasitas dilakukan lewat pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen kelompok, hingga pengembangan produk. Perempuan dan pemuda diberi ruang lebih luas, terutama karena keduanya punya peran penting: perempuan dalam pengolahan hasil, pemuda dalam inovasi digital dan pemasaran.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, IAD menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan. Setiap aktivitas ekonomi harus tetap mempertahankan fungsi ekologis hutan. Dengan begitu, masyarakat mendapat manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan alam.

Kisah Sukses BUMDes Wanagiri

Meski penerapannya masih tahap awal, sejumlah hasil sudah mulai tampak. Desa Wanagiri menjadi salah satu contoh.

Kemajuan desa ini sejatinya sudah dimulai sejak masyarakat mendapatkan akses melalui skema perhutanan sosial. Dari situ, terbuka peluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi, baik di bidang ekowisata alam maupun komoditi kopi.

Momentum tersebut kemudian dikelola dengan lebih terstruktur lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berkat manajemen yang baik, BUMDes Wanagiri mampu mengubah potensi menjadi sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.

Pencapaian ini menjadikan BUMDes Wanagiri berstatus platinum, sebuah pengakuan atas kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dengan demikian, kemajuan Wanagiri bukan semata hasil dari dokumen IAD yang memang baru disusun belakangan, melainkan buah dari proses panjang masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial, yang kemudian diperkuat dengan tata kelola desa yang lebih sistematis.

Bagi masyarakat, manfaat nyata seperti tambahan pendapatan dan peluang kerja membuat mereka lebih peduli terhadap kelestarian hutan. Bagi pemerintah daerah, kondisi ini menciptakan rasa kepemilikan bersama, yang menjadi fondasi keberlanjutan program perhutanan sosial.

Kendati begitu, tantangan tetap ada. Menurut Reika, perlu aturan turunan yang memperkuat pembentukan Pokja Perhutanan Sosial di tingkat kabupaten.

Aturan turunan dari Perpres No. 28 Tahun 2023 sangat penting karena akan menjadi dasar hukum yang jelas bagi pemerintah kabupaten dalam membentuk dan mengoperasionalkan Pokja Perhutanan Sosial.

Tanpa dasar hukum tersebut, perangkat daerah seringkali ragu mengambil langkah, misalnya dalam hal koordinasi lintas dinas, alokasi anggaran, atau kemitraan dengan pihak swasta dan kelompok usaha perhutanan sosial.

Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi implementasi IAD, karena salah satu kunci keberhasilan IAD adalah kolaborasi multipihak yang terstruktur. Jika Pokja tidak terbentuk atau tidak punya payung hukum kuat, maka kegiatan perhutanan sosial di daerah bisa berjalan parsial, kurang sinergi antaraktor, dan tidak berkelanjutan.

Jadi, memperkuat regulasi turunan yang mendorong pembentukan Pokja di tingkat kabupaten menjadi syarat penting agar IAD dapat berjalan efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Selain regulasi, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) juga perlu ditingkatkan. Banyak kelompok yang bersemangat, tapi masih terbatas pengetahuan soal regulasi, manajemen usaha, hingga akses pembiayaan. Di sisi lain, aturan keuangan daerah juga membatasi.

Hibah pertanian, misalnya, hanya bisa diberikan kepada kelompok tani, bukan kepada KUPS, padahal kelompok usaha sangat membutuhkan dukungan.

Meski ada tantangan, Reika tetap optimis. Bappeda Buleleng menyiapkan strategi jangka panjang seperti koordinasi rutin dengan KUPS dan pemerintah provinsi, evaluasi pencapaian program, serta upaya menghubungkan KUPS dengan perusahaan daerah agar produk hutan lebih mudah dipasarkan.

"Harapan saya, Buleleng bisa menunjukkan bahwa hutan itu bukan cuma konservasi, tapi juga sumber ekonomi yang berkelanjutan," ujar Reika,"Dan jangan lupa, harus tetap bawa identitas dan kearifan lokal Bali."